图片由中国盲文图书馆提供

在我生活的漫长黑夜里,我读过的书以及别人读给我听的书,已经变成一座伟大光明的灯塔,向我揭示出人类生活和人类精神的最深源泉。——海伦·凯勒

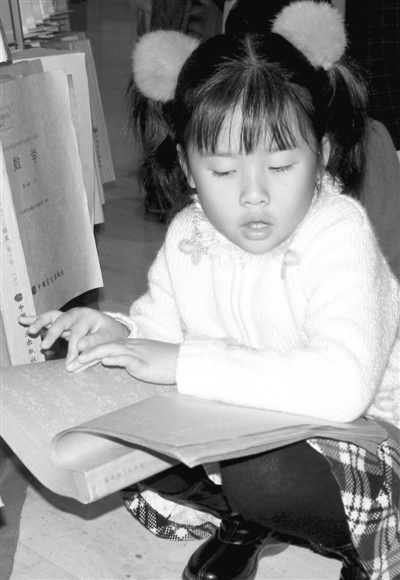

一有时间,徐燕会带着11岁的孩子童俊杰乘坐地铁来到位于北京市西城区的中国盲文图书馆。与大多数同龄人不同的是,童俊杰是一名盲童。“孩子喜欢读书,在这里他能和正常孩子一样,感受到阅读的快乐。”

数据显示,目前,中国约有13万6岁~14岁的学龄盲童。正处在求知探索愿望强烈年龄的他们,甚至比其他人更向往泛舟书海的乐趣,但这些孩子的阅读故事注定与众不同。

可以触摸的天堂图书馆

记者见到郭天琪的时候是周五下午三点半,她正要和父亲提着一袋刚刚借到的盲文书籍离开中国盲文图书馆。她父亲告诉记者,每周五他从盲校接上孩子,都先到这里借阅课外书,再回北京昌平的家,即使在路上得折腾三四个小时,但却能换来孩子难得的开心时光。

天琪说,她上午请了假,来听散文家林非的讲座,还碰到了很多好朋友,大家聚到一起各自谈起最近读的书,下午她就把朋友推荐的书都借了出来。“都说图书馆应该是天堂的模样,而这里就像一个可以触摸到的天堂。”

中国盲文图书馆是许多像郭天琪这样孩子的乐园。据介绍,这里典藏借阅区计划藏书25万册,磁带光盘66万张,并设有专门的盲童阅览区,还有大量针对盲童的文化活动。而对于13万盲童、1700万视障人士来说,这么一家图书馆还远远不够。目前,尽管大多省区公共图书馆内设有盲人阅览区,但中国盲文图书馆仍是我国唯一面向盲人的专业图书馆。

“他们(中国盲文图书馆)服务很好,孩子也很喜欢,但是在其他地方,孩子阅读就没那么方便了。”徐燕在接受记者采访时说。记者走访了几家书店,并没有看到针对盲人阅读设立的专门服务区,而公共图书馆的盲文角,也少有人光顾。

高丹是北京联合大学特殊教育学院的学生,是盲文出版社一名志愿者编辑。作为盲人,她对盲童阅读的困恼感同身受,只有在盲校图书馆和中国盲文图书馆才能找到自己能读的书,其他的公共图书馆几乎没去过。

获取纸质书籍的难度,增加了盲童对有声读物的需求,但是,徐燕介绍,盲童使用的有声读物与市面上流行的“点读机”等供正常儿童使用的不同,也只能在中国盲文图书馆这样的地方获得。

造价不菲的盲文图书

在中国盲文图书馆,工作人员王瑛带领记者参观了盲文阅览区,与普通图书相比,盲文图书更像是一本八开报纸的合订本,盲文也异于印刷文字,纸面上凹凸不平的点构成盲文,盲人通过触摸识别。

与中国盲文图书馆在同一地点办公的中国盲文出版社,是目前我国唯一一家以盲文书刊出版、盲人有声读物出版、盲用软件出版为主业的综合性国家级专业出版社。记者两次走访,这里的编辑和志愿者在忙碌地工作,但即便如此,我国盲文出版物与庞大的盲人数量比起来仍然显得供给不足。

王瑛介绍,一本约8万字的书籍转译成盲文时,就变成大约七八厘米厚的两大本了,三卷本的《红楼梦》译成盲文书后竟有17册之多。

记者了解到,尽管译成盲文的作品不需要向作者支付版税、稿费等,但盲文出版物的译制、校对、制作、纸张比一般出版物的成本都要高出几十倍,比如原来零售价3元的《读者》杂志,印成盲文版的成本为210元,是正常读本的70倍。这也是市面上很少能够看到盲文读物的重要原因。

在中国盲文图书馆盲童阅览区内,王瑛向记者介绍,2011年盲文图书馆新馆建成以后,盲文出版、借阅较之以前有了极大的提高,孩子们不仅可以摸读盲文书籍、听有声故事,还可以通过明盲文对照的图书感受五彩斑斓的童话世界。他们还提供免费邮寄盲文书籍服务。

记者试用了盲用听书设备,与我们平时用的电子书差别不大,但可以调节语速。王瑛说:“盲人听书用的语速比正常人快很多,而且学习这些电子设备的兴趣也高。”

夜再黑,总有灯塔闪烁

童俊杰有一个全职照顾他的母亲,为了让孩子受教育,徐燕特意从外地来到了北京盲校,并在学校附近租住了房子。中国盲文图书馆是小俊杰除了学校之外,能够阅读的地方。为了能看书,小俊杰要克服常人无法体验的困难。

徐燕告诉记者,去盲文图书馆,最大的困难是交通。王瑛也向记者介绍,新馆对于卢沟桥的旧址来说,位置优越了很多,来馆阅读和参加活动的孩子也是越来越多。但是,由于本身的视力障碍,出行依然是孩子们来这里的最大困难。

高丹的理想是毕业以后从事一名盲校老师或者与专业相关的工作。盲校时,一个班级里七八十名孩子,走进大学校园的只有大概四分之一,在这之前,有三分之二的孩子中专毕业之后就开始打工,主要从事按摩行业。通过阅读、获取知识改变命运,对于盲童来说,意义显得尤其明显。

也许,与高丹这一代人相比,童俊杰他们享有更多的机会。盲童的阅读问题得到越来越多的关注。在中国盲文出版社和中国盲文图书馆,有1000多人的文化助盲志愿者团队、17支“盲人文化志愿服务队”,登记实名志愿者1059人,志愿者服务共计3200余人次,累计2.5万余小时。他们常年义务为盲人提供会员服务。

社会力量的汇聚,让盲童家庭感受到了温暖。而国家投入则大大提升了盲童阅读的硬件条件。王瑛介绍,从2011年开始,国家对盲文阅读环境的改善、支持力度较之以前有了极大的提高,各省区的盲文图书馆分馆、支馆也在积极建设中。

“我们每个月举办七八十场的活动,让孩子来一趟能有更多的收获,而且也能培养他们的阅读兴趣。”王瑛介绍道。

作为盲童家长,徐燕的一番话也许代表很多盲童家长的心声,她告诉记者,盲童阅读的困难也许不在书籍本身,而在于社会基础设施的完善,目前的阅读条件较之以往取得了很大的进步,但是出行、教育、社会活动都需要对盲童更多的关爱,而这些是影响盲童阅读质量的重要原因。

“我们希望,书籍成为孩子生命里的灯塔,照亮他们的前程。”王瑛说。

上一条:

伪劣字典是一剂文化毒药

下一条:

《改变孩子先改变自己》:记录成为一个好爸爸的心理历程